Последние комментарии

Лаборатория космических исследований

Ульяновская секция Поволжского отделения Российской Академии Космонавтики им. К. Э. Циолковского

Ульяновский Государственный Университет

Академия космонавтики

Геопортал

Проекты

- Космическая Эра

- RMR_astra

- Беседы о Космосе

- Другие миры

- Космическое сознание

- Неочевидное вероятное

- Наблюдение МКС

- Великая Победа

- Жизнь Солнца

- Практикум Космофизика

- Спутник - на урок!

- Гранты РФФИ

- Статьи

- Авиация

- Астрономия

- Обсерватории России

- Загадочные небеса

- Астрофизика

- Космонавтика

- Физика газового разряда

- Роботы

- CanSat в России

Кафедра Теор. Физики

Знание-Сила

Конференции

Сотрудники

Вход для пользователей

Наши партнеры

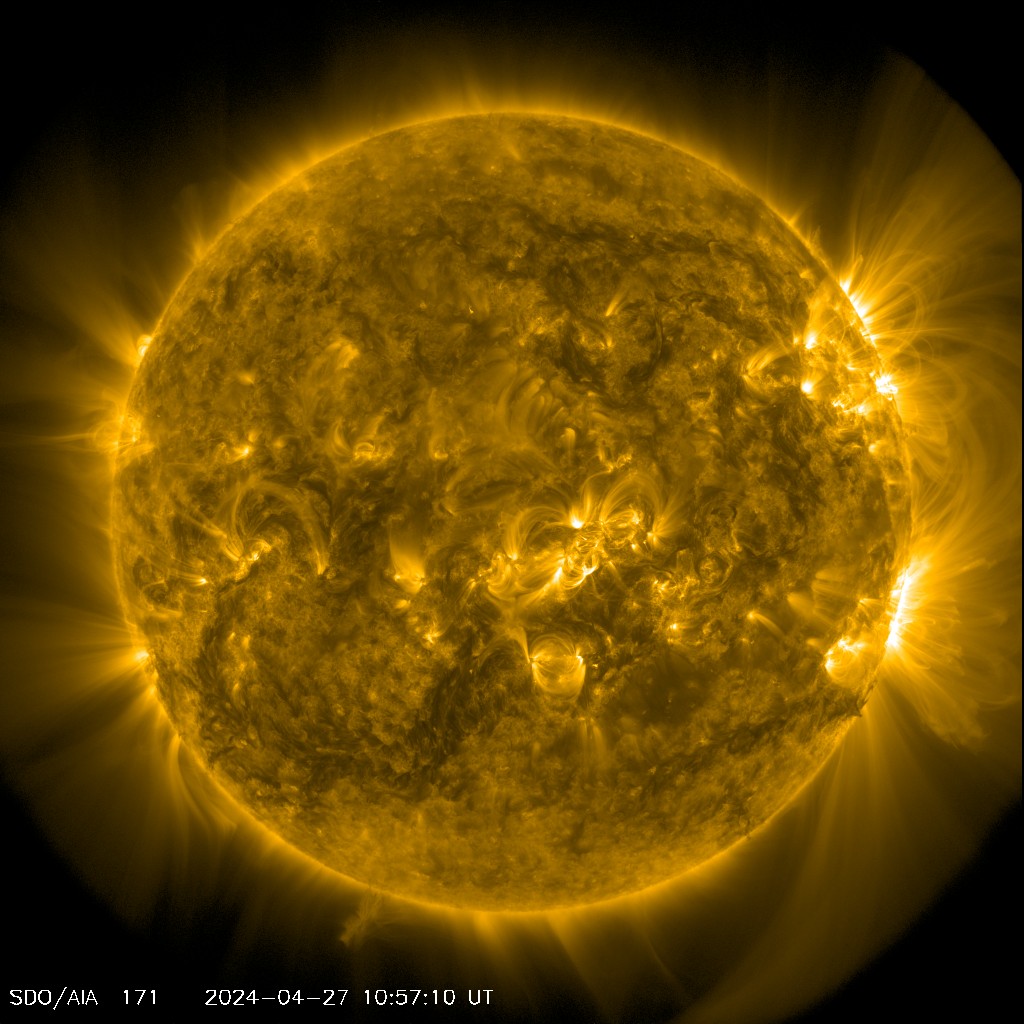

Солнце в реальном времени

Последние обновления

-

2 дня 17 часов

-

2 дня 17 часов

-

2 дня 17 часов

-

2 дня 17 часов

-

3 дня 15 часов

Последние комментарии

- Вспышки мощные

3 дня 15 часов назад - Николаю Стрижакову лично

4 дня 7 часов назад - Серия солнечных вспышек

4 дня 17 часов назад - Спасибо большое!

1 неделя 1 день назад - Аврора

1 неделя 1 день назад - Большая точность не обязательна

1 неделя 1 день назад - Николай, благодарим

1 неделя 1 день назад - Уважаемая Полина!

1 неделя 1 день назад - Уважаемый Виктор Михайлович!

1 неделя 1 день назад - Вокруг пустоты в четырехмерии

1 неделя 2 дня назад

ЛКИ, Ульяновск, Российская Федерация © 2006 - 2026

Дополню себя. Уже создаются облачные лаборатории, весьма удалённые в пространстве от исследователя, но близкие к нему в "информационном пространстве", в которых роботы гораздо точнее человека могут по его заказу делать рутинную работу по выполнению разнообразных экспериментов. Человеку нужно только (творчески) думать и придумывать эти эксперименты.

1. Существует ли более высокоразвитый (чем наш) разум, 1) знающий о нашей цивилизации; 2) как-то с ней взаимодействующий? Если существует, то-кто он такой, как и с какой целью взаимодействует? Если не существует, то какие у нас перспективы (формы, цели) взаимодействия с ним при возможной встрече в будущем?

Очень простые вопросы задал Илья. :) Всё, что мы тут можем делать, так это лишь РАССУЖДАТЬ о ВАРИАНТАХ ответа на данные вопросы. Причём, в рамках собственной модели миропонимания. А модели у нас у всех разные! Для кого-то очевидна множественность и многообразие феноменов жизни, сознания, разума...множественность форм, типов и уровней развития цивилизаций. Каждый для СЕБЯ как-то сформулировал базовые понятия, которыми оперирует в данной теме. А для кого-то не всё так оптимистично и очевидно. Феномен жизни может оказаться исключительно редким явлением во Вселенной. И это тоже вполне научная точка зрения, имеющая своё обоснование.

Кого-то удивляет "заточенность" программ поиска внеземных форм жизни на земных формах жизни, разума, сознания... Хотя такой поиск и кажется странным, но он сегодня является единственно верным в том плане, что ищется аналогичная земной форма жизни, которая в единственном виде уже существует! Других форм жизни нам неизвестно.

Я уже ранее писал. что для изменения стратегии поиска иных форм жизни (сознания, разума, типа цивилизаций и пр.) необходимо прежде всего переформулировать сами понятия в части их РАСШИРЕННОГО ТОЛКОВАНИЯ! Создаётся впечатление, что мы крутимся все по замкнутому кругу. А ведь эти вопросы уже неоднократно поднимались и обсуждались, в т.ч. и на этом форуме.

В лоб поднятые Ильёй вопросы не берутся! Любой ответ будет поверхностным и не полным, имеющим отпечаток личного миропонимания и философского витийствования. В этом плане форум, ещё раз подчеркну, увы, имеет низкий КПД в части коллективного творчества и решения поднятых проблем. Это несколько напрягает. К сожалению нет команды, которая методом мозгового штурма была способна СФОРМУЛИРОВАТЬ итоговое мнение по обсуждению, которое становилось бы нашим коллективным результатом дискуссии. В противном случае, всё пропадает в безднах данного сайта как в Чёрной информационной дыре! В конце концов, просто жалко наших потраченных сил!

По-существу вопросов. Я сторонник существования различных (любых) форм социальной организации (цивилизаций) живых существ. При этом, как и во всём другом, думаю, нет никакой резкой границы между формами существования материи (живой-неживой, животное-растение, разумный-неразумный и пр.). С совершенно разной формой организации как самой жизни, так и форм сознания, уровня разумности. Не уверен, что любая социальная организация живых существ непременно стремится к технократической форме своего бытия. Известная нам форма жизни (живые существа) совсем не обязательно стремится к высшей форме своего бытия и проявления. Чаще, как раз, жизнь достигая определённого уровня довольствуется достигнутым и дальнейшая эволюция практически останавливается. Наступает "золотой век" данной формы жизни. На Земле это наблюдается повсеместно. На Земле мы имеем лишь один вид, который каким-то странным образом (ещё большой вопрос, что этому поспособствовало) стал эволюционировать дальше и создал искусственную техносферу. Даже тут масса вопросов, что и как как подтолкнуло человеческий вид к дальнейшему развитию. И ответ далеко не очевиден.

Универсальность физико-химических законов во Вселенной (в рамках наблюдаемого) порождает догадку об универсальности процессов по формированию феномена жизни, с учётом местных условий и калорита. Наличие воды на небесном теле, резко повышает шансы на формирование живых организмов подобных земным. Поэтому и ищут то, что более - менее знакомо. Сами посудите, как искать жизнь на Солнце, если мы даже не может себе представить как там могут организоваться подобные живые организмы. Конечно, можно принять как факт, что Солнце само по себе и есть ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ => Бог => Высший Разум! Для фантазий тут поле непаханное. На самом деле, а почему бы и нет? Ведь жизнь можно определить как ЛЮБУЮ СИСТЕМУ, способную к самоорганизации, эволюции, переработке информации и т.п. Размножение тут даже не так важно. В этом плане вопрос как ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ с иными формами жизни, разума, сознания, иными цивилизациями, тоже пока из области философствования. А что будет, если...? Можно, конечно, пофилософствовать обо всём и ни о чём. Так, свободный полёт фантазии, кто во что горазд!

Ещё раз: чтобы по-уму и СИСТЕМНО начинать размышлять по даным вопросам, надо очень чётко задать начальные условия контакта. То, о чём, собственно, мы и будем размышлять. Ведь контакт с ВЦ и его последствия будут очень сильно зависеть от формы жизни, типа сознания и разума, социальной организации иных живых существ, приоритетов, истории, морали контактирующих сторон и пр. пр. Особенностях их пространственно-временного восприятия окружающего мира. И это также очень важно! Это всё и ещё много чего существенно влияет на сам контакт и его последствия.

К сожалению, я до 17.06.2016 буду вне удобной связи. Должен вылететь на неделю в АД, во Францию! Поэтому думайте, обсуждайте, в т.ч. и о форме коммуникации и её эффективности. :) Всем удачи!

Ты обрисовал идеальный образ таких отношений. Я думаю, что в реальности встречаются 3 основных варианта отношения учителя к ученику.

1) Учитель предоставляет ученику "образовательные услуги", ученик платит за них. Это отношение можно назвать отношением репетиторства (хотя и в обычном учебном процессе это имеет место, только платит государство за количество учеников в школе, что потом отражается на зарплате учителя).

2) Отношение "мастер-подмастерье". Ученик помогает учителю в какой-то не очень ответственной, не очень творческой, но нужной учителю работе, при этом перенимая его знания, умения, навыки. Так, например, я слышал, что аспиранты нередко берутся для решение каких-то узких задач, которые являются частями некой большой задачи, решаемой научным руководителем.

3) Отношение, как к идейному наследнику и продолжателю того большого Дела, которое делает учитель. Т.е., учитель видит впереди грандиозные Идеи, Эйдосы, Цели, но сознаёт свою конечность и готовит тех, кто продвинется дальше его по этому Пути.

В случае 1) у учителя нет больших Идей, превышающих по масштабу его телесное "я".

В случае 3) такая Идея есть, и учитель ценит Идею выше своего телесного "я".

В случае 2) может быть как то, так и другое.

Что ты думаешь насчёт таких вариантов? Особенно, меня интересует вариант 2) - насколько часто он встречается в науке? И насколько в него включены варианты 1) и 3)?

Уважаемый Grin, скажи, пожалуйста - что ты имеешь ввиду под внутренней, духовной работой? Более конкретно, чем ты пока говорил. У меня, конечно, есть свой ответ на этот вопрос, но я хочу услышать твой. Тем более, что не все читатели данного сайта представляют - о чём идёт речь.

Вопросы к Евгению Сидорову (UFOLats) и ко всем остальным.

Существует ли более высокоразвитый (чем наш) разум, 1) знающий о нашей цивилизации; 2) как-то с ней взаимодействующий?

Если существует, то - кто он такой, как и с какой целью взаимодействует?

Если не существует, то какие у нас перспективы (формы, цели) взаимодействия с ним при возможной встрече в будущем?

Так часто происходит после душевных разговоров в поезде с незнакомым человеком без всяких тестов. Расскажет один то, о чем никому не рассказывал, а утром прячут друг от друга глаза и стараются быстрее расстаться навсегда.

Понятна ситуация, когда, в порыве искренности, человек рассказал незнакомому человеку в поезде под вечер о своём сокровенном, а наутро ужаснулся этому. Стало стыдно и возникло желание поскорее расстаться с этим человеком (чтобы он тебя получше не запомнил, а потом кому-нибудь не насплетничал о тебе и т.п.). Это значит - "раскрывшийся" человек ничего нового не понял о себе. Не продвинулся в самопознании. А именно оно, именно свет разума разрешает внутренние проблемы, просветляет всю внутреннюю "черноту". Это - основной постулат психоанализа. Когда человек понимает причины и закономерности своих, даже самых неблаговидных поступков, их включённость в общее развитие Универсума, то стыд (а с ним - и всевозможные комплексы, "пробки", перекрывающие свободное движение "психической энергии") уступает место спокойному и глубокому пониманию. Да, я сделал что-то плохое, но беру Галактику в свидетели - это было закономерно. Правда, теперь я понял эту закономерность и в следующий раз эту оплошность не совершу.

Недаром ведь, понятие грех в исходном своём значении означает ошибка (отсюда - слова "погрешность", "огрехи" и т.п.), а покаяние (греч. метанойя) - это, дословно, перемена ума, изменение мышление, направленное на углубление понимания ситуации. А у нас почему-то считается, что покаяться - это значит, со слезами бить себя в грудь и кричать на весь поезд "Какой я великий грешник!". Т.е., экстравертивные эмоциональные выплески, якобы, заменяют метанойю. Но, на деле - не заменяют. Не удивительного, что после такого "покаяния" человек вновь грешит и вновь "кается" - и так далее, до дурной бесконечности, и без всякой пользы и для себя и для окружающих.

А каково окружающим, когда на них выливаются "тонны психологической грязи"? Кстати, некоторые художники выплёскивают в свои произведения свою грязь, свои проблемы, надеясь тем самым, исцелиться от них. Может быть, некоторым это и помогает, но каково тем, кто сталкивается с такими произведениями, и у кого таких проблем пока (до знакомства с этим произведением :) ) нет. А педагоги, родители разве аналогичны образом порой не пытаются решить свои проблемы, выплеснув их на беззащитного ребёнка?

Нет, учитель только помогает ученику изменяться и направляться, импульсы для чего исходят, прежде всего, изнутри ученика. А они обязательно исходят (если не заглушены агрессивно-консервативной средой), поскольку они - суть Жизни. А вот если заглушены, то эти "заглушки" нужно убирать. И не всегда - мягкими, "терапевтическими", "женскими" методами. Иногда - "хирургическими", "мужскими" - через обострение противоречий, а не заглаживание их. Ведь противоречия - это источник развития. Стремление их разрешить побуждает к развитию. Здесь старая добрая диалектика права.

Grin справедливо пишет, что взрослые часто пытаются загладить противоречия. Даже внутренние противоречия, лежащие в подсознании ребёнка, как мины, готовые взорваться в самый неподходящий момент. Представляете, у больного начинается гангрена на ноге, а врач помазал её косметическим тональным кремом и умильно говорит: "Ой, какая у Вас теперь красивая нога, идите, Вы здоровы!" :) Но, разве взрослые не также часто поступают?

Ещё, к примеру, учебные дисциплины преподаются так, что нет осознания противоречивости, проблемности знания, возможности альтернативных путей его развития. В истории - одна трактовка событий. В физике - представление о том, что в современном её состоянии - всё хорошо, нет никаких проблем, что это - лучшая физика всех времён и народов, и её только нужно хорошенько выучить и научиться "щёлкать" задачки по её формулам. Нет предметов "история физики" (а также - химии, биологии и т.п. вплоть до "истории истории"), показывающих сложный, противоречивый и извилистый ход развития мысли, которое далеко не закончено в современности. Вообще, главная история - это история Мысли, история Духа.

Я не могу назвать себя высоким понятием духовного учителя. Скорее, я - исследователь духовности, Духа, Мудрости (как и ещё многих явлений), оценивающий их очень высоко. И, по мере своих способностей - передающий ученикам эти свои знания и отношение. Тем, кто готов услышать о них.

Какие методики? Скорее всего проективные)

Полина, Вы правы. Под раскрытием я имел ввиду именно больше раскрытие как рост цветка. Раскрытие внутреннего зерна. Раскрытие себя как доступ внутрь ведет к опустошению, хотя иногда и оно нужно как снятие тяжести и гармонизация отношений, иначе-как искренность. У каждого человека есть свой "аэродром подскока" (фраза из книги "Свобода Шамана"). И это действительно очень ценная область, куда никто допускаться не должен. Даже самые близкие ученики. Область внутреннего ядра и самых глубинных процессов. Ее раскрытие приведет просто к опустошению человека. И такой учитель сам ничего не сможет дать, при этом отдавая самое ценное. Это не означает формализма и отстраненности-скорее гармоничность, баланс насыщенности, динамичности, естественности процессов.

Еще, мне кажется, важно, чтобы и общение было естественным. И здесь важно чувствознание. Общение должно быть и в чувстве и в знании большим нежели два общающихся человека, касаться пластов более серьезных и высоких. Быть посвящено, включено в более сложную систему нежели два собеседника. Оно должно быть связано с Миром. Тогда оно будет обновляться. Именно идут рядом в одном направлении, с разной степенью приближения-удаления, но не постоянно с т о я т друг напротив друга, заслоняя друг другу весь мир.

Понятно, что вряд ли кто-то открыто сможет заявить о себе, как учителе высокого уровня. И назвать хотя бы одно имя, достойное этого звания, мы не смогли общими усилиями.

Внутреннее раскрытие - это очень личное. Из свыше двух сотен, предложенных психологами на занятиях, разнообразных тестов выбранных мною 2-3 методики исследования (не примитивные тесты-вопросы) настолько раскрывали человека, что каждый раз меня удивляло. На моих глазах человек преображался. Но чем более доверительным был совместный психологический анализ, тем определеннее была невозможность сохранения прежних отношений, которая проявлялась позже.

Так часто происходит после душевных разговоров в поезде с незнакомым человеком без всяких тестов. Расскажет один то, о чем никому не рассказывал, а утром прячут друг от друга глаза и стараются быстрее расстаться навсегда. Также известно много житейских историй, когда человек уходит от своего благодетеля. Психологи объясняют это тем, что невозможно чувствовать себя длительное время обязанным.

Отложилось в памяти, что хороший врач-профессионал не должен жалеть пациента. Чтобы помочь, необходимо сосредоточиться на болезни, а не переживаниях. Многие учителя считают, что в отношениях учитель - ученик необходимо держать дистанцию во взаимоотношениях. Учитель обучает, заботится о развитии ученика, но при этом он не может не считаться со своими чувствами. Вы, наверное, читали Макаренко. Воспитатели старались изо всех сил, но со стороны подопечных до некоторого времени получали в ответ потребительство и унизительные усмешки. И только после того, как Макаренко в искреннем возмущении ударил воспитанника, все изменилось во взаимоотношениях.

Я не думаю, что даже близко могу таким себя считать. Только знаю, что духовное развитие, внутреннее раскрытие-это краеугольный камень не только педагогики, но и всего человеческого существования. Если не Мироздания в целом.

Мне кажется, что самостоятельность и независимость суждений и есть одни из очень ценных проявлений той внутренней силы, о которой мы говорим. Собственной внутренней активности человека. В высшем проявлении-духовной активности.

Нужно ли это ребятам? Нужно, но тоже в очень разной степени. Кому-то достаточно получить облегчение его проблемам, пусть и временное. Кому-то нужны глубокие и основательные задачи и ответы. И таких намного меньше. Каждый проходит рядом такой путь, который считает нужным. Путь, по которому ведет его сознание. Есть ребята с замечательными внутренними накоплениями. Причем в достаточно раннем возрасте они защищают что-то ценное большое свое внутри, развиваются самобытно, становятся настоящими и сильными. На таких стоит особенно обращать внимание. Если, конечно, им будет с нами интересно).

Стали ли ребята инфантильнее? Не знаю. Я не видел молодежь прошлого.) Но то, что у многих отобрали (они отдали сами) право быть самостоятельными (отобрали мягко или жестко) - это верно. Им достаточно комфортно и их духовная сила, воля, устремленность не проявляет себя. Нет противоречий.

Уважаемые Grin и Sol, судя по дискуссии, вы, видимо, позиционируете себя именно духовными учителями. У вас обоих есть группы учеников, где можно проявить качества именно такого учителя. Снимаю свой вопрос о результатах, духовный учитель постоянно сам задает себе такой вопрос и несет личную ответственность за учеников.

У меня появился новый вопрос для размышлений. А так ли необходимо для учеников (современных), чтобы их изменяли и направляли? Вот интересная для меня беседа двух руководителей: ректора УлГУ и лицея № 40 о новом поколении. Один из общих выводов:

Мой жизненный и преподавательский опыт приводит к мнению, что лучший учитель - самостоятельность и путь преодоления ошибок.

Уважаемый zhvictorm! Когда в древности философия заменяла собой все науки (была преднаукой, в Вашей терминологии), фактов было гораздо меньше, чем после появления науки. Потому, что последняя активно способствовала расширению экспериментальной деятельности и соответствующему увеличению количества фактов. Таким образом, древняя философия работала как раз в условиях дефицита фактов (а вовсе не с "труднообозримым их числом", как Вы пишете). А потому, философия задействовала другие методы познания (интуитивно-дедуктивный метод), тогда как наука использует преимущественно эмпирико-индуктивный метод.

Это и есть аргумент в пользу того, что философия больше "выдумывает", чем обобщает факты. Аргумент, как я думаю, посильнее результатов опроса современных специалистов по любви к мудрости.

Не нужно требовать от священно-служителя каждодневного служения Богу? Нужно! И от учителя и от врача и от ремесленника. И от всех других. Необходимо истинное внутреннее напряженное качество ежедневного труда. Нарстающего труда! И, естественно, охрана этого качества и всемерное создание условий для его выявления и развития. Но это возможно только при признании самой силы человеческого Духа и ее всемерного изучения и применения. Это и есть мощнейший привод будущего.

Полностью согласен.

Только, лучше, конечно, говорить, не о требовании (оно ассоциируется с бюрократическим приказом, а это в данной сфере ничего положительного не даст), а именно о "всемерном создании условий для его выявления и развития", которое потом даст ростки в виде внутреннего (нравственного) требования педагога к самому себе. Это - мягкое требование, проявление мягкой силы.

А "нетребование" - это, конечно, желание сохранить наличную несовершенную действительность, капитуляция перед ней, отсутствие стремления её усовершенствовать. Это - нетворческая позиция.

Да, извне научить невозможно. Насилие над сознанием недопустимо. Возможно помочь. Мне кажется, глубинная причина трудностей - это необращенность к Духу. Жизнь внутренней жизнью, а не внешним восприятием. Внешнее восприятие и работа сознания с ним "слагает день", помогает реагировать и приспосабливаться. И оно может до известной степени быть подвижным. Не требует больших усилий. Создает иллюзию событий, но не несет содержания или несет его в малой степени.

Между тем, буквально каждое движение внутренней жизни находит отражение. Даже больше-жизнь человека есть и будет именно тем, чем он реально живет внутри.

Внутренняя, духовная работа создает "волну жизни" и изменяет ее. Это абсолютно другой уровень активности, подвижности по силе. "Давит энергия". Но она требует преодоления и работы всего внутреннего существа. Настоящей работы. Без оправданий и компромиссов. Пробуждения собственной силы. К такой работе ребята не приучены. Многие даже не подозревают о ней. О такой возможности И это большая беда.Такой опыт кажется человеку необычным, хотя природно он самый естественный. Мы отлучены от себя самих. Человек лишен самой могучей и самой естественной для него силы - своего собственного Духа!

И основная причина падения-отчужденность человека от своей собственной силы и возможностей своей природы, психической энергии. Ее незнание. Необращение к ней. Такое знание не закреплено в массовой культуре, образовании (особенно школьном), культуре мировосприятия. Опыт и примеры внутренней работы, примеры правильного преодоления, мышления и действования редки. И для стороннего наблюдателя их следствия случайны. Вот в чем огромная ценность Учителя духовного в высшем смысле, и учителя "обычного", обладающего духовностью - они способны пробуждать психическую энергию, Дух человека. Помогать ей раскрыться своим примером и работой своей энергии.

1. Вот теперь не стану возражать. Это высказывание совершенно не совпадает с Вашим прежним мнением:

2. Не следует от "светского" учителя требовать много. Урок длится 45 минут в классе, где находятся 25-30 учеников. Точно также о здоровье пациента должен заботиться не врач, которому выделено 10-20 минут на "прием", а сам пациент.

1. Нет. Не совсем так.Возможно, я был не совсем точен. Духовный Учитель ведет по дороге духовного знания, помогает ученику переродиться, взойти. "Обычный, светский " учитель, обращаясь к духовности, действуя через нее, ведет по близкми ему тропам знания, отрасли, ремесла, науки, жизни. И тоже помогает ученику измениться. Уровни различны, но механизм един. Скорее так...каждый учитель меняет соответственно своей силе.

2. И что же хорошего получается в таком "нетребовании"? Энергия перестает действовать, т.к. она не приложена. Внутренняя сила человека не участвует. Действия не будет-лишь чахлые ростки, вместо вечных посевов. И духовно пострадает и сам учитель, и его дело.

Не нужно требовать от священно-служителя каждодневного служения Богу? Нужно! И от учителя и от врача и от ремесленника. И от всех других. Необходимо истинное внутреннее напряженное качество ежедневного труда. Нарастающего труда! И, естественно, охрана этого качества и всемерное создание условий для его выявления и развития. Но это возможно только при признании самой силы человеческого Духа и ее всемерного изучения и применения. Это и есть мощнейший привод будущего.

Лестница Учитель-ученик бесконечна. Мне кажется, в высшем понимании Учитель и ученик-это будущие сотрудники при росте ученика.

Здесь я вынужден, вопреки своей обычной направленности на анализ и разделение, высказаться в пользу сходства и даже отсутствия чётких границ: между духовными учителями (т.е., теми, кто целенаправленно и осознанно учит духовности) и учителями (а также - врачами, учёными, строителями и т.д.), обладающими в значительной степени свойством духовности. Если человек хотя бы ощутил (не говоря уже о том, что - осознал, понял, осмыслил) в себе веяние Духа, он неизбежно полагает его (Дух) высшей ценностью (вершиной своей аксиологической картины Мира) и всю свою деятельность выстраивает вокруг него. Или, как я написал в другом посте, кристаллизует свои знания, умения, навыки вокруг своих глубинных, сущностных структур. Чем бы он ни занимался с профессиональной точки зрения. Окружающие замечают это и оценивают - по-разному. Многие - отрицательно. Но потенциальные ученики (опять-таки, кем бы они ни были по социальному статусу - школьниками, молодыми учёными, бизнесменами и т.п.) особенно остро (резонансно) ощущают или даже понимают, что этот человек может стать их Учителем. Даже если он ничего не говорит им, он своим примером, своей повседневной деятельностью вдохновляет их, способствует их развитию, таким образом, являясь для них духовным учителем.

Я думаю, мы часто очень узко и примитивно понимаем духовность. Здесь также, как и в случае Бога, имеет место "запыление и подмена", как ты пишешь. Мы думаем, что развитие духовности - это сидеть в позе лотоса со звуком "Ом" на устах. Или стоять на литургии со свечкой. А ведь проникновение в тайны и глубины Мира, которым занимается учёный - разве это не мистерия? А любое коллективное творчество (сотворчество) - разве это не общее дело (по гречески - "литургия") тех, кто составляет данный коллектив - которое отвечает высшему предназначению Жизни, Разума и всего Мира? Поэтому, духовность присутствует в любой творческой деятельности, а не только в отправлении какого-либо культа.

Прощаю :) Тем более, что согласен с тем, что ты здесь сказал.

"Прыгнуть" означает, присев на Δ м, толчком приподнять центр тяжести тела на h м от начального положения. На Луне высота такого прыжка в сравнении с земной может быть рассчитана по формуле:

hл = 6hз + 5Δ.

Взято отсюда.

Я просто хотел подчеркнуть глубину задачи. Речь идет об обмене потенциальной и кинетической энергей тела в условиях разной по величине гравитации.

Как ты считаешь - в чём заинтересованность учителя в учениках? Почему учителя ищут учеников, а не только ученики - учителей? Последнее более понятно: ученики ищут тех, кто поможет им в развитии. А чем "помогают" ученики учителям? А то ведь у нас в образовании считается, что "лишний ученик - лишняя обуза". И платят за количество учеников.

Практически со всем, что написано уважаемым Grin-ом в этом посте - полностью согласен. Есть только два вопроса, которые я разделю по двум постам.

Это - интересная и важная проблема: причины падения творческой активности, остановки развития, скатывания в ригидность, догматизм, консерватизм. Ты пишешь, что причина в том, что "так проще". Т.е., причина - в лени, в нежелании прилагать усилия для развития? Но как можно лениться, если изнутри "давит энергия", подталкивающая к развитию. Ведь, учитель лишь помогает развиваться ученику, не подменяя его развитие. Да это и невозможно сделать, поскольку главный фактор развития - всегда внутренний. Невозможно ничему научить извне, можно только помочь научиться. Как и невозможно вылечить человека внешними действиями врача, а можно только помочь ему самому выздороветь. Выходит, падение творческого потенциала происходит больше по внутренним причинам? По каким?

Думаю, что никакого уважения и преклонения перед нынешним государственным устройством нет у большинства. Просто в настоящее время политики наиболее известны в отличие от современных учителей, писателей, артистов. К тому же, некоторые из них выдвигают себя на роль идеологических лидеров.

Вот теперь не стану возражать. Это высказывание совершенно не совпадает с Вашим прежним мнением:

Не следует от "светского" учителя требовать много. Урок длится 45 минут в классе, где находятся 25-30 учеников. Точно также о здоровье пациента должен заботиться не врач, которому выделено 10-20 минут на "прием", а сам пациент.

Полина, если бы Бог действительно жил там, где о Нем говорят и в сердцах тех, кто о Нем говорит-верить было бы намного легче. А пока Его продают, покупают, обвешивают ветхостью самых низших и обыденных человеческих чувств, неизмеримо ограничивают, пока стремяться поставить себе на службу от мала до велика, и разделяют разностью слов, как же Его многим увидеть и почувствовать? В такой пыли видится совсем иное. И подмена в этом чудовищная.

Уважаемый Sol, термин "профессиональное выгорание" появился давно, когда уважение и благодарность учителю, врачу были искренними и поддерживались на государственном уровне. Недавно прочитала о враче на пенсии, у которого в доме нет никаких телефонов. Основная причина - не выслушивать надоевших благодарностей от пациентов.

Смена системы - объективная необходимость, когда невозможно жить по-прежнему. Официально не признается, что наша страна встала на капиталистический путь развития, но можно посмотреть на образование в развитых капиталистических странах с устоявшейся системой образования. Насколько могу судить по попавшейся на глаза информации (ни в коем случае не претендуя на полноценный анализ), духовности там места нет. На данном этапе стандартизирована проверка знаний, что в какой-то мере переносится и на взаимоотношения.

Каким станет образование в России, вряд ли кто-то достоверно знает. Мне близка такая точка зрения:

Знания, накопленные человечеством, в настоящее время доступны каждому. Свобода выбора и ответственность за свой выбор. И нравственные законы внутри нас.